Freie Lesung Das fehlende Wort - 28.9.2018

Wortwirbel um Unsagbares

An Worten fehlte es nicht an diesem Autoren-Abend im Café FilmBühne. Offenbar hatte das von Moderator Benno von Rechenberg vorgeschlagene Thema „Das fehlende Wort“ vielfältige Anreize gegeben.

Martje Herzog-Grohmann eröffnete den Reigen. „Je unbezähmbarer die Gefühle, umso schwieriger finden sich Worte“, stellte sie fest und nahm die Zuhörer mit auf einen unvollendeten Rundgang durch Kleist'sche Novellen. Für unsagbare Gefühle finden sich dort typischerweise Pünktchen (…) oder Füllwörter („O je!“). Ihren Ausdruck finden sie dennoch, im Kontext oder zwischen den Zeilen. Als Éric Rohmer „Die Marquise von O.“ verfilmte, kam er auf den Einfall, an wortloser Textstelle filmisch das Unsagbare mitzuteilen, indem für eine geraume Weile die Leinwand schwarz und die Lautsprecher stumm bleiben.

Angelika Müller setzte darauf, Worte sich umkreisen, mit Melodien tanzen zu lassen, um das Unbeschreibliche einzufangen. Und denjenigen Worten, die sich heimtückisch einfach davonmachen, sich ihrem Gebrauch entziehen, würde sie ein verloren bitteres Wort hinterherschicken – wenn es dann nicht gerade fehlt.

Thomas Glatz hingegen begab sich ins „Finstere Neandertal“ und war dort bei einem Gespräch zugegen, dem es an Worten fehlte. Dazuhin führte er die Zuhörer noch in den Sachsenrieder Forst sowie ins guatemaltekische Hochland. Dort hatten die Vögel das Sagen, von menschlichen Worten hatten sie allenfalls den Glanz des einen und glimmernde Bruchstücke von anderen entlehnt und in ihre vogelsprachlichen Poeme eingefügt. Haben sie es solchermaßen bewältigt, das Unsagbare zu benennen? Und wer kann es wissen, wenn nicht ein artverwandter Filou?

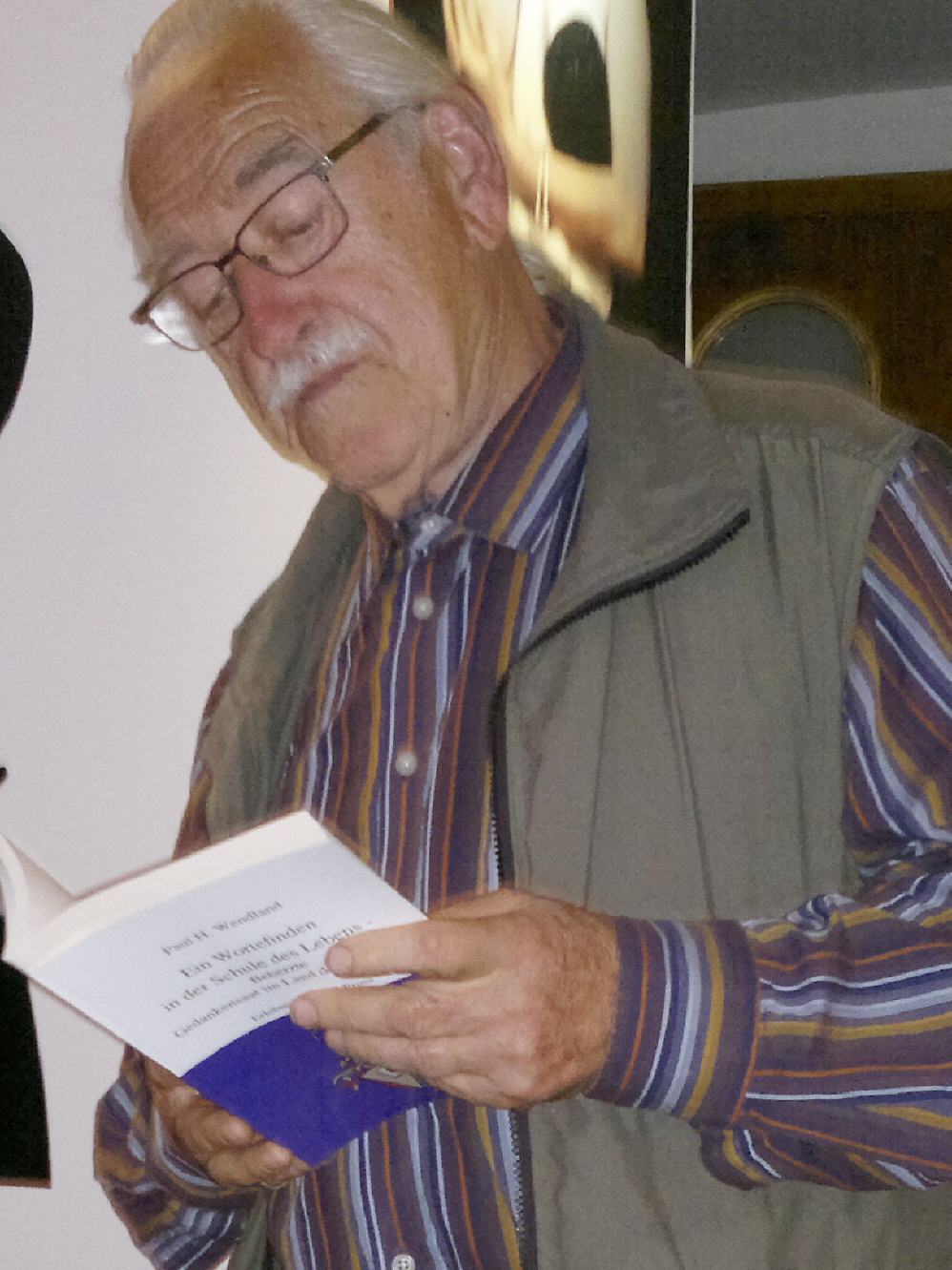

Paul Wendland nun hielt es beim „Wortefinden in der Schule des Lebens“ mit der Offenbarung. Sinnendes Schweigen, Eintauchen in Klangbilder und Schwingungen. Ein wahrer Dichter, so brachte es der Autor seinen Zuhörern nahe, sucht geduldig und lange nach dem fehlenden Wort, so lange, bis er es findet, und sei es, dass es von einem unsichtbaren Baum gepflückt sein will.

Ein wenig anders Dietmar Wielgosch. Ihm fehlte es nicht an Worten. Einen sich hinziehenden ganzen Strom davon trieb der auswendig Vortragende vulkanartig aus sich heraus. Doch um etwas Fehlendes ging es dabei trotzdem, um eine Leere, einen Abgrund, und um die Angst davor. Er befüllte die Leere mit der Asche von Phantasmorgien, die woanders tatsächlich abgelebt wurden, und gab das lebendige Feuer des leibeigenen Sarkasmus dazu. Und siehe da, wie durch Zauber war sie fort, die ängstigende Leere, und geblieben eine Begehrlichkeit, die für Zuhörer unter 60 Jahren nicht jugendfrei ist – wie der Autor im Voraus allerdings gewarnt hatte.

Carmen B. Kraus trug Gedichte vor, in denen die Sehnsucht die Hauptrolle hat. Einmal die junge Sehnsucht, der herzzerreißend die Worte fehlen, wonach sie sich denn sehnt. Dann die gereifte Sehnsucht, die das weiß: Sie sehnt sich nach ungehörten Worten, solchen, die berühren, bewegen, geheimnisvoll sind. Und schließlich geht es um „tote Worte“ und die Sehnsucht nach ihrem Verschwinden ins Nichtvorhandensein. Was für eine Trilogie: Die anrührende Sehnsucht, der die Worte für ihre Wünsche abgehen. Eine wissende Sehnsucht, die mit berührenden Worten gestillt sein will. Und die Not mit nichtssagenden Worten.

Lore Kienzl meinte sogar, am besten ist, man versteht sich ohne Worte. So wie man mit der Natur eins ist, wenn sie uns mit Tönen, Klängen, Knacken, Knistern raunend und geheimnisvoll berührt. Claire Guinin berichtete davon, wie sich Sehnsüchte dem Ausdruck durch Worte widersetzen. Und dann schon wieder Sehnsucht: Sehnsüchte und Wünsche, offenbar sind sie es, für die Worte nicht ausreichen, die durch Traumbilder adäquateren Ausdruck finden. Wie beim Traumbild von Klaus Wuchner: ein Strand in der Camargue und darin Pferde in ihrer Freiheit.

Monika Sadegor brachte das „schönste Gedicht“ von Mascha Kaléko in Erinnerung: Sie schrieb es bekanntlich nicht, sie schwieg es. Bei ihrem eigenen Gedicht, das sie vortrug, ging es der Autorin um etwas, das – unbekannt und unbenannt – wie ein Windhauch vorüberzieht, und dann ist alles anders, nichts mehr ist wie vorher. Will wohl heißen: Das Unaussprechbare ist es, das uns in Bann schlägt. Mit Worten, hätten wir sie, wären es wir, die „es“ zugleich mit seiner Benennung bannen.

Max Dietz landete mit jeweils wenigen Worten in einer Reihe schlagfertiger Aphorismen beeindruckend schöne Treffer. Und Helmut Glatz gab Einblick in tiefschürfende Überlegungen. Was haben uns Tiere voraus, indem sie ihre Wahrnehmungsinhalte und Selbstbefindlichkeiten nicht mit Worten benennen? Was machen die Worte mit uns Menschen? Wie verändern sich die Dinge, wenn es Worte gibt, die sie für uns kenntlich machen? Sind ihre Benennungen Bannsprüche? Wäre das beste Gedicht ein solches aus lauter Pausen? Ist dem Schweigen der beste Sinn zu eigen?

Fred Fraas wiederum verstand es, mit Worten umzugehen aus besonderem Anlass. Geht es bei seiner wohlgestalteten Ballade über „Sousa“ doch um ein Geschehen, das noch nie gesprochene Worte auf die Lippen bringen könnte. Geheimnisvoll lässt aber auch seine Ballade das, was nicht gesagt werden kann, dann doch schwebend in der Luft. Reinhard Wendland beendete den Reigen der Lesungen, entsprechend dem fehlenden Wort mit einer offenen Frage.

Benno von Rechenberg